吉村峰人(乃村工藝社)✕ ソーシャルインテリア トークイベント

〜空間づくりの極意 デザイナーのイメージとクリエイティブを結びつけるデジタルの力〜

3月5日、東京・南青山にあるソーシャルインテリアのショールーム兼オフィス「THE MUSEUM」で、トークイベント『空間づくりの極意 デザイナーのイメージとクリエイティブを結びつけるデジタルの力』が開催された。このイベントは、インテリア業界向けの業務管理クラウドや法人向けオフィス構築支援などを手がけるソーシャルインテリアと、BAMBOO MEDIAが共催し、ゲストに乃村工藝社のデザイナー吉村峰人氏を迎えて、同氏のデザインの視点とエネルギーを加速させるデジタルの可能性について語る場となった。今回、イベント内で語られた吉村氏の現在の仕事やデザインアプローチ、そしてソーシャルインテリアの代表・町野健氏、BAMBOO MEDIA・笈川誠の三者によるトークセッションの様子をレポートする。

取材/BAMBOO MEDIA ポートレート撮影/大越邦生

写真左から、ソーシャルインテリアの町野健氏、乃村工藝社の吉村峰人氏、バンブーメディアの笈川誠

◆ デザインの価値を生む“振れ幅”を導き出すプロセス

本イベントは、吉村氏が設計を手掛けた「アニヴェルセル みなとみらい横浜」の2024年のリニューアルにおいて、家具の調達を始めとする業務をソーシャルインテリアが担当したことがきっかけとなった。

空間を具現化していくためにデザイナーが行うべき作業は多岐に渡り、質の高いデザインを創造し、施主が求める要望に細やかに対応するためには、その業務量は拡大するばかりだ。しかし、例えば開業へ向けてのスケジュールがタイトなケースが多い商業空間では、実務的な作業も多く、デザインについて考え、クリエイティブを高めていくための時間を確保する工夫が必要だ。デザイナーが持つ本来の職能を存分に発揮させるために、近年ではBIMを始めとする様々なツールやテクノロジーが誕生、活用されているが、この他にも、ソーシャルインテリアが手掛ける、業務管理クラウドなどによってデザイン業務の効率化を図るような動きは、これからさらに求められ、大きく環境が変わっていくであろうことは容易に想像できる。

イベントの前半では、吉村氏が近年手掛けたプロジェクトと、その設計チーム内でのコミュニケーション手法、吉村氏自身のデザインの視点などが語られ、今の社会に求められているデザイナーの仕事と、そこにある業界の課題、解決への糸口が垣間見えた。

「ここ数年、プロジェクトの中で自分がチームの皆と、どのようなやり取りをしているかを振り返ると、“振れ幅”という言葉を口癖のように使っています。これは、施主からの要望、企業やブランドのコンセプトを私たちが理解した上で、私たちにデザインを依頼いただいたことで、それがどのくらいの幅で、新しい提案が生まれることに期待されているかを考えることでもあります。その幅とは、単純に意匠というだけでなく、時間軸や空間における所作など、表現すべき場面も含めて様々です」(吉村氏)

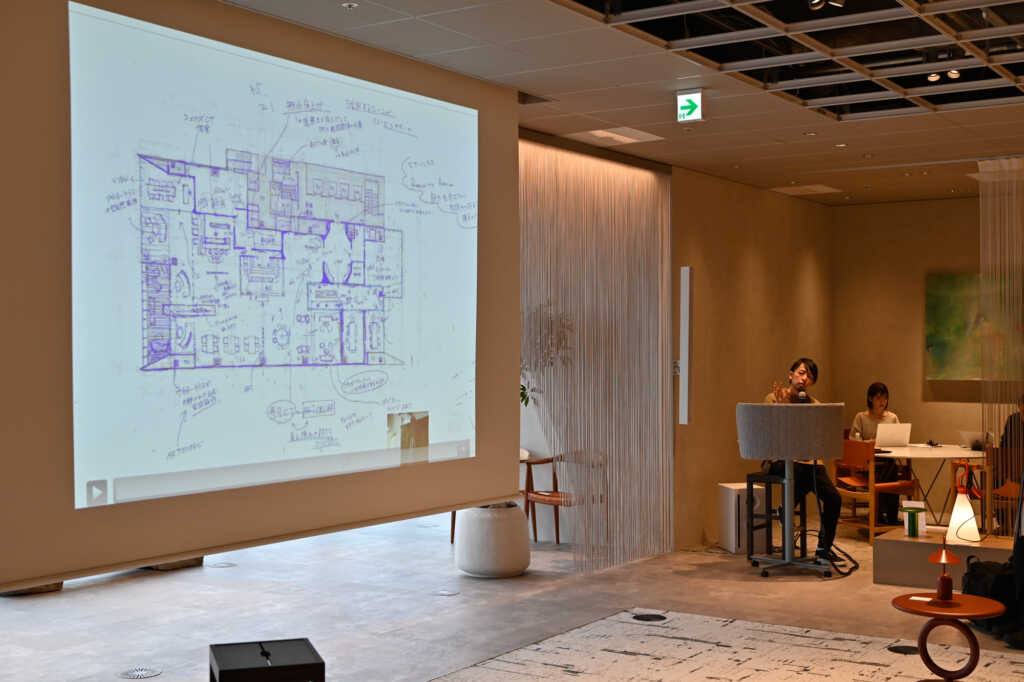

その“振れ幅”を生み出し、チームでデザインの方向性を共有していくために重視しているのが、吉村氏がデザインを考えた“プロセスを形にして見せること”だと言う。一つのプラン(平面図)に、何度も線を書き加えては修正を繰り返す工程を記録し、そのプランがどのように変遷していったかを動画で理解できるようになっている。

「師匠である小坂竜さん(乃村工藝社 A.N.D.)の教えで、私が自分のチームでもずっと大切にしているのが、『良い空間はプラン(平面図)で7割が決まる』という考え方です。良い空間は、プランだけ見ていても楽しくなってくる。また、家具の配置や目線の動きで、空間におけるシークエンスがどう変わるか、変化していくプランを比較することで分かりやすく伝えることができます」(吉村氏)

自身が描いたプランがどのように変化していったかを記録し、その思考のプロセスを共有していると語る吉村氏

このデザインの思考のプロセスを伝えることは、チームだけでなく、施主へのプレゼンでも大切な視点となる。膨大なスケッチやパースによってイメージを共有し、国内外で出会ったマテリアルや技術の中から、なぜこの仕上げを採用するに至ったかをサンプルと共に伝えていく。これらのマテリアルについても、作られている現地に赴き、自分の感覚、言葉として共有できるまでインプットすることを心がけているという。

「例えば、突き板の製作では、木目のどの部分をどの形で貼るかは、職人さんの経験やセンスに任されていることが多い。でも、その突き板を使うデザイナーが製作現場に来て、こんな木目がほしいと伝えれば、より空間のコンセプトに合った仕上げになります」(吉村氏)

デザイナーとしてのこだわりを追求しながら、その視点をチームやプロジェクトに携わる人々に共有していくことで、空間のクオリティを高める大きな力が育まれていく。

プロジェクトごとに記録本を作成し施主やチームに配ることで、開業後もそのストーリーが浸透し、発信されていく

◆ 見たことのないデザインに説得力を生むための思考の共有

近年、吉村氏が設計を手掛けた空間として挙げられたのが、高級住宅ブランド「R100 tokyo」のプロジェクトと、証券会社による富裕層向けサロン「オルクドール・サロンAOYAMA」、そして先述の「アニヴェルセル みなとみらい横浜」の前に手掛けた「アニヴェルセル表参道」のリニューアルプロジェクトだ。これらのプロジェクトに共通しているのが、今、吉村氏がデザインをする上で重視している“色”へのこだわり。

「最近の住宅は、全体にシンプルでベーシックな色を用いている空間が多いですが、そこに異なる色を加えていくことで、デザイン的に様々な振れ幅を生み出せないかと考えています。例えば、動かせない配管や柱に、色をまとわせることで空間の個性へと変換したり、家具に色の要素を加えることで使う人の物の置き方が変わるといった、所作に影響を与える仕組みを取り入れています」(吉村氏)

リビタが「都心×100平米超マンションの本質的価値の創造に取り組むブランド」をコンセプトにスタートした「R100 tokyo」において、吉村氏が設計を手掛けた「ディアホームズ三田」(撮影/adhoc 志摩大輔)

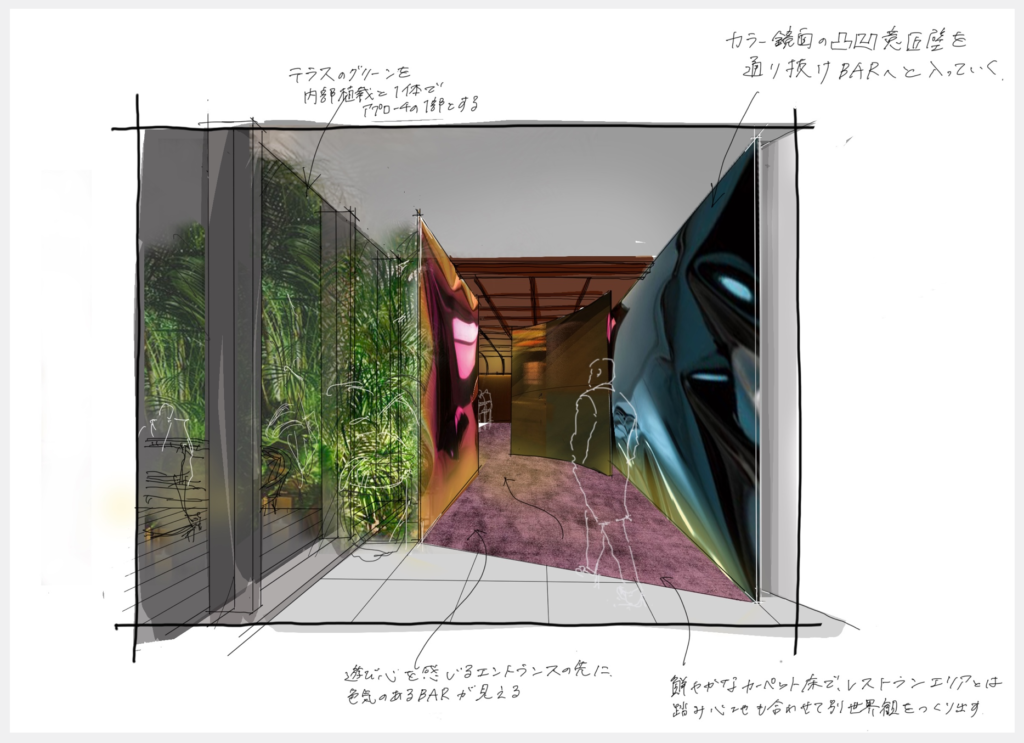

「オルクドール・サロンAOYAMA」では、特別な顧客だけが利用する部屋において、ピンクやイエローといった、一般的なVIPルームではあまり用いられない色を採用した点にも言及。プレゼンを行った際に、施主から「世界中のあらゆるものを見た顧客が利用する空間なのだから、見たことがないデザインで良いのかもしれない」という反応を得て実現に至ったと語る。

「オルクドール・サロンAOYAMA」の設計において、吉村氏が描いたバーエントランスのスケッチ。色づかいやマテリアルについても細かくイメージを書き込んでいる

チームでのデザインに対する方向性、考え方の共有に注力しているという吉村氏

また、「アニヴェルセル表参道」においても、街を内部に引き込んで通り抜けができる道の提案や、ブライダル施設のイメージを覆すような色・素材使いの空間、利用者の新しい振る舞いや過ごし方を生み出すディテールが表現されている。

従来であれば、デザイナーから“前例のないデザイン”を提案された時、それを思い切って採用できる施主は多くない。しかし、吉村氏が自身のデザインプロセス、なぜその提案に至ったかを事細かに共有することで、そこに説得力が生まれ、新しいデザインが実現できる関係性を構築できているのだ。

ブライダル施設「アニヴェルセル表参道」の1階に設けられた、施設内を通り抜けできる道(撮影/adhoc 志摩大輔)

◆ デザインの“アナログ”の部分が持つ力を発揮させるための“デジタル”

吉村氏が語る施主への説得力のある提案、チームとデザインの考え方を共有していくプロセスは、価値のある空間体験を実現するために重要な要素だが、具体的にデザインや施工を進めていくためには、さらに多くの作業が必要となる。

その中でもかなり細かな準備が必要な工程の一つが家具の選定だ。空間のコンセプトに合わせて、どのようなデザインが必要か、どのメーカーの製品で、サイズ、仕様、特注対応やコストといった情報をまとめ、各メーカーへの問い合わせ、施主に確認してもらうための試座会などの調整も行わなければならない。特に大規模なプロジェクトで、多様な用途がある施設においては、その作業だけでかなりの労力が求められる。今回、「アニヴェルセル みなとみらい横浜」において、家具の調達を始めとする業務を、ソーシャルインテリアに任せたことで、業務の効率化を図ることができ、デザインのクオリティを確保することにつながったと吉村氏は語る。

ソーシャルインテリアが家具調達に携わった「アニヴェルセル みなとみらい横浜」(撮影/佐藤振一)

イベント後半のトークセッションでは、ソーシャルインテリアの代表・町野健氏も登壇。BAMBOO MEDIAの笈川誠がモデレーターとして、今回の協働について尋ねると、町野氏からは吉村氏のデザイン哲学への共感が語られた。

「各プロジェクトの紹介の中で、チームで考えていこうとする姿勢が印象的でした。良いデザインを生み出す時に、一人の強烈な才能で引っ張っていく方法も大切ですが、一方で、考えなければならないことがとても多い空間デザインでは、いろいろな人を巻き込んで、一緒に作り上げていく力が大切だと改めて感じました」(町野氏)

また、同社が家具メーカーではなく、DXの分野からスタートした経緯を踏まえ、デザインや家具業界では、「デザイナーがやらなくてもいい作業が多くあると感じている」と話す。ソーシャルインテリアでは、家具や家電のサブスクサービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをトータルで行う 「オフィス構築支援」、そして、家具什器の受発注プラットフォーム 「業務管理クラウド」の事業を展開。これらは家具や空間づくりの分野において、新しいサービスであると同時に、それを利用するユーザーのビジネスの形も変化させていく可能性を持っている。

ソーシャルインテリアのサービスの概要。家具や家電のサブスクサービス「サブスクライフ」、法人のオフィスづくりをトータルでサポートする 「オフィス構築支援」、家具什器の受発注プラットフォーム 「業務管理クラウド」を展開

「私がデジタルツールを使ってデザインのプロセスを記録し始めたのは、コロナ禍で、チームメンバーと直接コミュニケーションができる機会が少なくなり、その状況でも情報を共有してチームを成長させることが目的の一つでした。今では、私たちの中で、その情報共有の方法が当たり前になって、チームとしての力が日々成長していくのを感じられる」と語る吉村氏。ソーシャルインテリアとの協働で、これまで当たり前になっていた家具の調達に関する業務が効率化されたことも含めて、今後のデザイン領域におけるデジタルの活用にも期待を寄せる。

町野氏は、「吉村さんが、素材選びで現地へ行くことによるクオリティの向上、コミュニケーションのスピード感の話をしているのを聞いて、デザインの仕事には、改めて“アナログ的なやり取り”も必要だということを実感した。しかし、アナログな仕事は時間やマンパワーが必要です。その課題を解決するために、当社の業務管理クラウドを始めとするDXの力が役立つと考えています。また、デザイナーだけでなく、メーカーのビジネスを支える存在になる可能性も持っている。これらのデジタルサービスが一つのツールとして、デザイナーの意思や才能を後押しし、業界全体を次代の在り方へと進化させていくことに協力できたらうれしいですね」と語った。

〈了〉

会場となったソーシャルインテリアのショールーム兼オフィス「THE MUSEUM」では、多くの来場者がトークイベントに耳を傾けた

吉村峰人/乃村工藝社

1983年生まれ。多摩美術大学環境デザイン学科を卒業後、2007年に乃村工藝社に入社。アパレルや時計などの物販店、レストラン、ホテルなどの非日常的な商業施設やレジデンス設計など、幅広い領域のデザインに携わる。「そこにいる人々の心の動き・空気を“まるごと”デザインする」をモットーに、素材の質感やストーリーを大切にした空間を創り上げる。カジュアルから上質なラグジュアリーまでライフスタイルに関わる多彩な表現で活躍するデザイナー。

![]()

町野 健/ソーシャルインテリア

株式会社日本HPのコンサルタント、株式会社マクロミルにて経営企画、海外事業立ち上げを経て、2012年にキュレーションマガジンAntenna立ち上げのため、株式会社グライダーアソシエイツを創業。3年で500万ユーザー獲得かつ黒字化まで育て上げる。2016年にソーシャルインテリアを立ち上げ、2018年3月に日本初の家具のサブスクリプションサービスを開始。600ブランド12万種類の商品を取り扱う。事業立ち上げ、メディア、マーケティングが専門。

![]()

【ソーシャルインテリアのサービス】

オフィス構築支援:https://socialinterior.com/

業務管理クラウド:https://lp-cloud.socialinterior.com/

オフィス兼ショールーム「THE MUSEUM」:https://socialinterior.com/the-museum/

株式会社ソーシャルインテリアのHPはこちら

詳細を見る